파쇄기에 노동자들의 생명이 으깨지지 않는 길

[민중의소리] 류현철 한국노동안전보건연구소 소장·직업환경의학 전문의 | 발행 : 2020-06-02 11:43:54 | 수정 : 2020-06-02 11:43:54

역지사지(易地思之), 타인과 선 자리를 바꾸어 생각해 보고, 기기기익(己飢己溺), 그 어려움과 고통을 자신의 것처럼 여기라 했다. 우리는 이 사회에서 벌어지는 뜻하지 않았던 모든 죽음에 일말의 책임을 가져야 하기 때문이다. 그런 공감과 연대의식으로 세상을 바꾸어 오지 않았던가.

하지만 죽음과 고통을 공감하여 상상하는 것만으로도 견디기 힘들다. 2010년 용광로에 빠진 청년노동자가 되어 1600도 쇳물이 발 끝에 닿는 상상만으로도, 2014년 부질없이 어른들을 믿은 세월호 아이들이 물에 빠지는 순간을 떠올리는 것만으로도 힘들다. 2018년 겨울의 김용균이 되어 캄캄한 굉음 속 신체분리의 고통을, 올해 4월 비상구를 향해 한걸음도 떼지 못하고 쓰러진 냉동창고 노동자가 되어 살이 타고 폐부가 타들어가는 고통을 상상하는 것은 두렵기까지 한 일이다. 그런 처절한 역지사지는 당장 무언가를 바꿔내야 한다는 당위에 이르지만 현실을 바꾸기에는 역부족이다.

이번에는 ‘파쇄기’였다. 톱니나 칼날이 맞물려 돌아가는 파쇄기에서의 죽음은 느와르 영화나 독재정권의 공작에서나 있을 법한 일이 아니었다. 지난 5월 22일, 스물여섯살 노동자 김재순은 폐기물 처리업체에서 혼자 일하다가 파쇄기에 몸이 갈리고 으깨져 죽음에 이르렀다. 몸서리쳐지는 고통을 떠올리기도 두렵지만 더 무서운 일은 이런 죽음이 반복되고 있다는 것이다.

2009년 발행된 안전보건공단의 ‘분쇄기, 파쇄기 중대재해사례 모음집’에 의하면 당시를 기준으로 10년간 분쇄기, 파쇄기로 인해 사망한 노동자는 39명이었다. 한 해에 4명의 노동자가 롤러에 짓눌리고 칼날에 갈려 죽어간 것이다. 최근이라고 해서 다르지 않다. 올해 2월에는 경기도 용인의 폐플라스틱 재활용품 공장에서 30대 이주노동자가, 4월에는 부산의 고무공장과 안동의 골재 작업장에서 60대의 노동자가 분쇄기에 말려들어 사망했다. 노동자 김재순이 사망한 업체에서는 2014년에도 비슷한 사망재해가 있었다.

이제껏 없었던 죽음도 아니었고, 모르고 있었던 것도 아니었다. 2019년 안전보건공단의 보고서(중대재해 유형별 현황 분석 연구)에 따르면 8종의 유해·위험 기계·기구 중 혼합 및 파쇄기는 보유대수 당 사망자수가 지게차에 이어 두 번째로 높은 것으로 나타났다. 중대재해사례집에서는 어김없이 유사한 사례들이 반복하여 등장하고 산업안전보건기준에 관한 규칙에 따른 안전조치의 미비를 똑같이 지적하고 있다. 노동부와 안전보건공단에서는 매번 제조업 끼임재해에 대한 점검을 강조하고 있고, 특히 올해부터는 안전보건공단에서 50인 미만 제조업 사업장 전체를 대상으로 끼임재해 예방을 위한 특별기획점검을 실시한다는 보도를 접한 것이 지난 5월 15일이었다.

노동자 김재순을 살릴 기회는 여러 번 있었다. 위험기계·기구 자율안전확인 고시(별표 4. 파쇄기 또는 분쇄기의 제작 및 안전기준)에 따라 개구부(뚫린 부분)를 통한 접촉 방지, 비상정지 장치 설치를 포함한 29가지 항목을 지켜서 분쇄기가 안전하게 제작 설치되었다면 살릴 수 있었다. 산업안전보건기준에 관한 규칙의 안전조치에 따라, 작동을 멈추고 정비하도록 했다면 살릴 수 있었다. 사업주가 위험성 평가를 통해 파쇄기 위험을 예견하여 2인 1조로 작업하도록 하고, 파쇄기로 미끄러지는 순간 동료가 비상정지 버튼을 눌렀다면 살릴 수 있었다. 위험한 작업의 관행이 있었더라도, 입사 10개월차 노동자일지라도, 위험한 상황에서 파쇄기에 오르기를 거부할 수 있었더라면 살릴 수 있었다.

또 해당 사업장(2019년 전국 작업사업장 환경실태조사 보고서의 추정에 따르면 전국의 5인 이상과 미만 제조업 사업장 중 각각 5,818개소와 4,747개소, 비제조업 사업장 3,788개소가 분쇄기를 보유하고 있는 것으로 추정)에 안전보건공단 끼임재해 예방 특별 기획점검이 먼저이루어졌다면, 살릴 수 있었을지 모른다. 하지만 살리지 못했다. 법·제도가 없는 것도 아니며 관계당국의 산재예방 행정 계획의 초점이 어긋난 것도 아닌데 어느 것도 작동하지 않았다.

그러니 제도의 구성과 집행을 돌아보아야 한다. 사망한 노동자와 그 무서운 기계의 이름만을 반복하여 호명하는 것만으로는 안된다. 당국은 죽음에 이르게 된 과정을 낱낱이 조사하여 공개해야 한다. 기계 장비의 안전조치에서부터 그것을 챙기지 못하게 된 구조의 문제까지 빈틈없이 채워 죽음의 연원을 찾고 모두가 알 수 있도록 알려야 한다. 언론보도 검색을 통해서가 아니라 고용노동부, 안전보건공단의 홈페이지에서 누구나 확인할 수 있어야 한다.

언론에서는 비슷한 일을 하는 노동자들이 일터에 가서 일을 시작하기 전에 무엇을 살펴보아야 하고 무엇을 요구해야 하는지 보도해야 한다. 사업주들이 자신이 미처 챙기지 못했거나 알고도 미루었던 조치들이 무엇이었으며, 그것을 당장 개선하지 않으면 얼마나 큰 처벌과 책임을 져야하는지 연일 보도를 통해 볼 수 있어야 한다. 그러기 위해서는 기업과 사업주가 부담을 느낄만한 ‘중대재해기업처벌법’이 필요하다.

고용노동부와 안전보건공단의 인력으로 부족하다면, 지자체 관련 행정부서와 명예산업안전감독관 등 다양한 자원을 활용해야 한다. 공장의 인·허가, 폐기물재활용업 인·허가에 관여하는 지자체나 환경부도 사전에 위험기계·기구에 대한 안전조치를 전제로 인·허가를 관리해야 한다. 규제완화는 생명과 안전에 적용될 수 없다. 온 나라가 동원되어야 하며, 이것은 국정 철학의 문제다.

산재로 사망한 노동자들의 죽음을 끈질기게 추적 보도하고 있는 한 기자의 이야기를 끝으로 전한다.

“산재 사망사고 절반 감소를 약속한 대통령의 집무실에 일자리 상황판만 붙어있어서는 안된다. 중대재해 상황판을 나란히 붙여두고 대통령이 매일매일 확인하는 의지를 보여야 한다”

출처 [건강한 노동이야기] 파쇄기에 노동자들의 생명이 으깨지지 않는 길

[민중의소리] 류현철 한국노동안전보건연구소 소장·직업환경의학 전문의 | 발행 : 2020-06-02 11:43:54 | 수정 : 2020-06-02 11:43:54

역지사지(易地思之), 타인과 선 자리를 바꾸어 생각해 보고, 기기기익(己飢己溺), 그 어려움과 고통을 자신의 것처럼 여기라 했다. 우리는 이 사회에서 벌어지는 뜻하지 않았던 모든 죽음에 일말의 책임을 가져야 하기 때문이다. 그런 공감과 연대의식으로 세상을 바꾸어 오지 않았던가.

하지만 죽음과 고통을 공감하여 상상하는 것만으로도 견디기 힘들다. 2010년 용광로에 빠진 청년노동자가 되어 1600도 쇳물이 발 끝에 닿는 상상만으로도, 2014년 부질없이 어른들을 믿은 세월호 아이들이 물에 빠지는 순간을 떠올리는 것만으로도 힘들다. 2018년 겨울의 김용균이 되어 캄캄한 굉음 속 신체분리의 고통을, 올해 4월 비상구를 향해 한걸음도 떼지 못하고 쓰러진 냉동창고 노동자가 되어 살이 타고 폐부가 타들어가는 고통을 상상하는 것은 두렵기까지 한 일이다. 그런 처절한 역지사지는 당장 무언가를 바꿔내야 한다는 당위에 이르지만 현실을 바꾸기에는 역부족이다.

이번에는 ‘파쇄기’였다. 톱니나 칼날이 맞물려 돌아가는 파쇄기에서의 죽음은 느와르 영화나 독재정권의 공작에서나 있을 법한 일이 아니었다. 지난 5월 22일, 스물여섯살 노동자 김재순은 폐기물 처리업체에서 혼자 일하다가 파쇄기에 몸이 갈리고 으깨져 죽음에 이르렀다. 몸서리쳐지는 고통을 떠올리기도 두렵지만 더 무서운 일은 이런 죽음이 반복되고 있다는 것이다.

▲ 22일 오전 9시 45분 광주광역시 광산구 모 폐기물 처리업체에서 파쇄 설비 끼임 사고로 직원 1명이 숨졌다. 2020.05.22. ⓒ사진 = 광주 광산소방서

2009년 발행된 안전보건공단의 ‘분쇄기, 파쇄기 중대재해사례 모음집’에 의하면 당시를 기준으로 10년간 분쇄기, 파쇄기로 인해 사망한 노동자는 39명이었다. 한 해에 4명의 노동자가 롤러에 짓눌리고 칼날에 갈려 죽어간 것이다. 최근이라고 해서 다르지 않다. 올해 2월에는 경기도 용인의 폐플라스틱 재활용품 공장에서 30대 이주노동자가, 4월에는 부산의 고무공장과 안동의 골재 작업장에서 60대의 노동자가 분쇄기에 말려들어 사망했다. 노동자 김재순이 사망한 업체에서는 2014년에도 비슷한 사망재해가 있었다.

이제껏 없었던 죽음도 아니었고, 모르고 있었던 것도 아니었다. 2019년 안전보건공단의 보고서(중대재해 유형별 현황 분석 연구)에 따르면 8종의 유해·위험 기계·기구 중 혼합 및 파쇄기는 보유대수 당 사망자수가 지게차에 이어 두 번째로 높은 것으로 나타났다. 중대재해사례집에서는 어김없이 유사한 사례들이 반복하여 등장하고 산업안전보건기준에 관한 규칙에 따른 안전조치의 미비를 똑같이 지적하고 있다. 노동부와 안전보건공단에서는 매번 제조업 끼임재해에 대한 점검을 강조하고 있고, 특히 올해부터는 안전보건공단에서 50인 미만 제조업 사업장 전체를 대상으로 끼임재해 예방을 위한 특별기획점검을 실시한다는 보도를 접한 것이 지난 5월 15일이었다.

노동자 김재순을 살릴 기회는 여러 번 있었다. 위험기계·기구 자율안전확인 고시(별표 4. 파쇄기 또는 분쇄기의 제작 및 안전기준)에 따라 개구부(뚫린 부분)를 통한 접촉 방지, 비상정지 장치 설치를 포함한 29가지 항목을 지켜서 분쇄기가 안전하게 제작 설치되었다면 살릴 수 있었다. 산업안전보건기준에 관한 규칙의 안전조치에 따라, 작동을 멈추고 정비하도록 했다면 살릴 수 있었다. 사업주가 위험성 평가를 통해 파쇄기 위험을 예견하여 2인 1조로 작업하도록 하고, 파쇄기로 미끄러지는 순간 동료가 비상정지 버튼을 눌렀다면 살릴 수 있었다. 위험한 작업의 관행이 있었더라도, 입사 10개월차 노동자일지라도, 위험한 상황에서 파쇄기에 오르기를 거부할 수 있었더라면 살릴 수 있었다.

또 해당 사업장(2019년 전국 작업사업장 환경실태조사 보고서의 추정에 따르면 전국의 5인 이상과 미만 제조업 사업장 중 각각 5,818개소와 4,747개소, 비제조업 사업장 3,788개소가 분쇄기를 보유하고 있는 것으로 추정)에 안전보건공단 끼임재해 예방 특별 기획점검이 먼저이루어졌다면, 살릴 수 있었을지 모른다. 하지만 살리지 못했다. 법·제도가 없는 것도 아니며 관계당국의 산재예방 행정 계획의 초점이 어긋난 것도 아닌데 어느 것도 작동하지 않았다.

▲ 중대재해기업처벌법 제정연대 관계자들이 28일 오전 서울 종로구 세종문화회관 앞에서 '중대재해기업처벌법 입법 발의 운동 선포 기자회견을 열고 중대재개기업 처벌과 중대재해기업처벌법 제정을 촉구하고 있다. 2020.04.28. ⓒ김철수 기자

그러니 제도의 구성과 집행을 돌아보아야 한다. 사망한 노동자와 그 무서운 기계의 이름만을 반복하여 호명하는 것만으로는 안된다. 당국은 죽음에 이르게 된 과정을 낱낱이 조사하여 공개해야 한다. 기계 장비의 안전조치에서부터 그것을 챙기지 못하게 된 구조의 문제까지 빈틈없이 채워 죽음의 연원을 찾고 모두가 알 수 있도록 알려야 한다. 언론보도 검색을 통해서가 아니라 고용노동부, 안전보건공단의 홈페이지에서 누구나 확인할 수 있어야 한다.

언론에서는 비슷한 일을 하는 노동자들이 일터에 가서 일을 시작하기 전에 무엇을 살펴보아야 하고 무엇을 요구해야 하는지 보도해야 한다. 사업주들이 자신이 미처 챙기지 못했거나 알고도 미루었던 조치들이 무엇이었으며, 그것을 당장 개선하지 않으면 얼마나 큰 처벌과 책임을 져야하는지 연일 보도를 통해 볼 수 있어야 한다. 그러기 위해서는 기업과 사업주가 부담을 느낄만한 ‘중대재해기업처벌법’이 필요하다.

고용노동부와 안전보건공단의 인력으로 부족하다면, 지자체 관련 행정부서와 명예산업안전감독관 등 다양한 자원을 활용해야 한다. 공장의 인·허가, 폐기물재활용업 인·허가에 관여하는 지자체나 환경부도 사전에 위험기계·기구에 대한 안전조치를 전제로 인·허가를 관리해야 한다. 규제완화는 생명과 안전에 적용될 수 없다. 온 나라가 동원되어야 하며, 이것은 국정 철학의 문제다.

산재로 사망한 노동자들의 죽음을 끈질기게 추적 보도하고 있는 한 기자의 이야기를 끝으로 전한다.

“산재 사망사고 절반 감소를 약속한 대통령의 집무실에 일자리 상황판만 붙어있어서는 안된다. 중대재해 상황판을 나란히 붙여두고 대통령이 매일매일 확인하는 의지를 보여야 한다”

출처 [건강한 노동이야기] 파쇄기에 노동자들의 생명이 으깨지지 않는 길

'세상에 이럴수가 > 정치·사회·경제' 카테고리의 다른 글

| 조선일보 ‘친북’ 낙인찍자, 통일뉴스 “친일 성향 매체 붙일 것” (0) | 2020.06.02 |

|---|---|

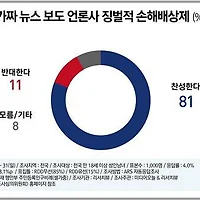

| 언론사 징벌적 손해배상제 도입 “찬성” 81% (0) | 2020.06.02 |

| 이석기 수감 7년, 지워지지 않은 ‘낙인’ (0) | 2020.06.02 |

| “‘결과로 보여 드리겠다’ 약속했던 세월호 특수단, 꼬리 자르기” (0) | 2020.06.02 |

| 추미애 “잘못된 수사관행 뿌리뽑아야”…2기 檢과거사위 가능성도? (0) | 2020.06.02 |