‘조선일보 방 사장’ 일가의 패륜, 한국 언론의 수치

[한겨레] 김이택 논설위원 | 등록 : 2019-04-08 20:38 | 수정 : 2019-04-09 10:37

스타를 꿈꾸던 젊은 여배우가 성착취를 고발하며 목숨을 끊었다. ‘조선일보 방 사장’ 일가는 지금쯤은 도의적 책임이라도 느껴야 하지 않을까.

엽기적 가족사에 흉기 든 모습 등 일가의 패륜이 줄줄이 공개되는데도 이들은 피디를 을러대며 ‘봉쇄 소송’으로 일관하고 있다. 그런 언론이 ‘1등’을 자처하는 상황 자체가 한국 언론의 수치다.

“조선일보는 정권을 창출시킬 수도 있고 정권을 퇴출시킬 수도 있습니다.”

‘장자연 사건’ 수사 때 조현오 당시 경기경찰청장이 <조선일보> 편집국 간부한테 들었다는 말이다. 하도 거칠게 항의해서 ‘심각한 협박’을 느꼈다고도 했다. (이 간부는 발언 사실을 부인하지만 조 전 청장의 전언을 들은 사람은 <한겨레> 기자 등 여럿이다.) 그 때문인지는 알 수 없으나 경찰의 ‘피의자 방상훈’ 조사는 조선일보사 회의실에서 35분 만에 간단히 끝났다. 그것도 경찰청과 서울경찰청 출입기자들이 녹음기 켜놓고 사장님 옆을 지키고 있었다니 조사라기보다 받아쓰기에 가까웠을 것이다.

조 전 청장 인터뷰가 나온 <문화방송> ‘PD수첩’(2018년 7월 31일 방송)에는 눈길을 끄는 장면이 등장한다. 2015년 조선일보 창간 95주년 행사장에서 이명박을 맞는 방상훈 사장은 친구 대하듯 팔뚝을 쓰다듬으며 파안대소한다. 연상의 전직 ‘대통령’에 대한 친근감 표시치고는 좀 유별나다는 느낌을 준다.

이런 일도 있었다. 1998년 4월 어느 날 박태준 당시 자민련 총재가 조선일보 사장실을 찾아 21살 연하의 방 사장에게 고개를 깊이 숙여 사과했다. 아버지와 호형호제하던 사이라 며칠 전 행사장에서 만난 그에게 허물없이 하대를 했는데 조선일보가 연일 비난 기사를 실었다. 사연을 알고 난 참모들의 권유로 박 총재가 직접 사과 방문에 나선 것이다. 그런데 방 사장이 인사를 받고도 가타부타 아무 소리도 않더라며 평생 ‘가장 치욕적인 순간’이었다고 그는 생전에 <한겨레>에 털어놓았다. (그의 녹취록은 한겨레와 조선일보의 소송 과정에서 법정에 제출됐다.)

반면 그 시절 한 고위언론인 모임에선 연장자들도 있는 자리에서 방 사장이 말을 낮췄다가 봉변에 가까운 질책을 당한 적도 있다고 알려진다. 연령 불문하고 ‘나는 하대해도 넌 안 된다’는 고정관념이 심했던 모양이다. 아버지 대부터 ‘밤의 대통령’으로 불렸으니 정치권력엔 임기가 있어도 ‘언론권력’은 무한하다고 생각했을지 모르겠다.

장자연 문건 속 ‘조선일보 방 사장’의 실체가 10년이 지나도록 드러나지 않고 있는 것도 이런 사정과 무관하지 않을 것이다. 어머니 제삿날인데도 장씨가 불려간 술자리의 주인공은 방 사장의 차남 방정오 전 대표였다. 방 사장과 그 ‘아들’을 콕 집은 문건과 여러 정황, 아들과의 약속 시간을 적은 장씨의 다이어리까지 있었다는데도 검찰·경찰 모두 그를 절묘하게 피해갔다. ‘김학의 사건’의 김학의와 버닝썬 사건의 연예인들 모두 벼랑끝에 서 있지만 장자연 사건의 가해자들은 여전히 건재하다. 검찰이 재조사 중이지만 시효의 벽이 만만찮다. 수사 초기부터 아예 증거의 싹을 잘라버린 게 조 전 청장이 폭로한 ‘심각한 위협’과 무관할까.

법무부 검찰과거사위 조사단은 문건 속 ‘조선일보 방 사장’은 방상훈 사장의 동생인 방용훈 코리아나호텔 사장, ‘방 사장 아들’은 방정오 전 대표일 가능성을 염두에 두고 조사 중이라고 한다. 조선일보가 문건 속 ‘방 사장’이 다른 사람으로 ‘확인됐다’며 특정인을 지목했던 건 애초부터 ‘인격살인’에 가까웠다. 경영자인 사주가 편집에 관여해 가족의 비위를 감싸는 데 공공재인 언론을 동원한다면 공정성을 심각하게 훼손하는 일이다. 얼마 전까지도 방상훈 사장은 매주 한차례 편집국의 부장들까지 참여하는 회의를 직접 주재했다고 한다. 발행·편집·인쇄인도 아닌 그가 논조에까지 관여한다면 ‘편집권 침해’ 소지가 크다.

스타를 꿈꾸던 젊은 여배우가 성착취를 고발하며 목숨을 끊었다. 방 사장 일가는 장자연 사건에 3명이나 이름을 올렸다. 제삿날까지 불려나가 접대를 강요받았는데, 설사 당시엔 몰랐다 해도 지금쯤은 최소한 도의적 책임이라도 느껴야 하는 것 아닐까. 엽기적 가족사가 공개되고 흉기 든 망측한 모습이 방송되는 등 가족들의 패륜적 행적이 잇따르는데도 피디를 을러대고 언론의 입을 틀어막는 ‘봉쇄 소송’으로 일관하고 있다. 목소리까지 공개된 손녀딸 막말 사건에서만 겨우 사과했다.

한 언론학자는 ‘모든 시민은 자기 수준만큼의 언론을 갖는다’고 했다. 이런 사주 일가 앞에서 죽음의 진실조차 대수롭지 않게 꼬리 감추는 현실, 그런 언론이 ‘1등’을 자처하는 상황 자체가 한국 언론과 시민의 수치다. 시민의 힘으로 쟁취한 언론자유가 혹시라도 정치권력·자본권력 위에 언론권력의 자리를 만들어놓은 건 아닌가 싶어 씁쓸하다.

조선일보가 PD수첩에 이어 한겨레에도 소송을 건다니 좋은 기회다. 검찰이 이번엔 조선일보의 ‘무고’ 여부까지 제대로 밝혀보기 바란다.

출처 ‘조선일보 방 사장’ 일가의 패륜, 한국 언론의 수치

[한겨레] 김이택 논설위원 | 등록 : 2019-04-08 20:38 | 수정 : 2019-04-09 10:37

스타를 꿈꾸던 젊은 여배우가 성착취를 고발하며 목숨을 끊었다. ‘조선일보 방 사장’ 일가는 지금쯤은 도의적 책임이라도 느껴야 하지 않을까.

엽기적 가족사에 흉기 든 모습 등 일가의 패륜이 줄줄이 공개되는데도 이들은 피디를 을러대며 ‘봉쇄 소송’으로 일관하고 있다. 그런 언론이 ‘1등’을 자처하는 상황 자체가 한국 언론의 수치다.

▲ 방용훈 코리아나호텔 사장(오른쪽)과 호텔 건물.

“조선일보는 정권을 창출시킬 수도 있고 정권을 퇴출시킬 수도 있습니다.”

‘장자연 사건’ 수사 때 조현오 당시 경기경찰청장이 <조선일보> 편집국 간부한테 들었다는 말이다. 하도 거칠게 항의해서 ‘심각한 협박’을 느꼈다고도 했다. (이 간부는 발언 사실을 부인하지만 조 전 청장의 전언을 들은 사람은 <한겨레> 기자 등 여럿이다.) 그 때문인지는 알 수 없으나 경찰의 ‘피의자 방상훈’ 조사는 조선일보사 회의실에서 35분 만에 간단히 끝났다. 그것도 경찰청과 서울경찰청 출입기자들이 녹음기 켜놓고 사장님 옆을 지키고 있었다니 조사라기보다 받아쓰기에 가까웠을 것이다.

조 전 청장 인터뷰가 나온 <문화방송> ‘PD수첩’(2018년 7월 31일 방송)에는 눈길을 끄는 장면이 등장한다. 2015년 조선일보 창간 95주년 행사장에서 이명박을 맞는 방상훈 사장은 친구 대하듯 팔뚝을 쓰다듬으며 파안대소한다. 연상의 전직 ‘대통령’에 대한 친근감 표시치고는 좀 유별나다는 느낌을 준다.

이런 일도 있었다. 1998년 4월 어느 날 박태준 당시 자민련 총재가 조선일보 사장실을 찾아 21살 연하의 방 사장에게 고개를 깊이 숙여 사과했다. 아버지와 호형호제하던 사이라 며칠 전 행사장에서 만난 그에게 허물없이 하대를 했는데 조선일보가 연일 비난 기사를 실었다. 사연을 알고 난 참모들의 권유로 박 총재가 직접 사과 방문에 나선 것이다. 그런데 방 사장이 인사를 받고도 가타부타 아무 소리도 않더라며 평생 ‘가장 치욕적인 순간’이었다고 그는 생전에 <한겨레>에 털어놓았다. (그의 녹취록은 한겨레와 조선일보의 소송 과정에서 법정에 제출됐다.)

반면 그 시절 한 고위언론인 모임에선 연장자들도 있는 자리에서 방 사장이 말을 낮췄다가 봉변에 가까운 질책을 당한 적도 있다고 알려진다. 연령 불문하고 ‘나는 하대해도 넌 안 된다’는 고정관념이 심했던 모양이다. 아버지 대부터 ‘밤의 대통령’으로 불렸으니 정치권력엔 임기가 있어도 ‘언론권력’은 무한하다고 생각했을지 모르겠다.

장자연 문건 속 ‘조선일보 방 사장’의 실체가 10년이 지나도록 드러나지 않고 있는 것도 이런 사정과 무관하지 않을 것이다. 어머니 제삿날인데도 장씨가 불려간 술자리의 주인공은 방 사장의 차남 방정오 전

법무부 검찰과거사위 조사단은 문건 속 ‘조선일보 방 사장’은 방상훈 사장의 동생인 방용훈 코리아나호텔 사장, ‘방 사장 아들’은 방정오 전 대표일 가능성을 염두에 두고 조사 중이라고 한다. 조선일보가 문건 속 ‘방 사장’이 다른 사람으로 ‘확인됐다’며 특정인을 지목했던 건 애초부터 ‘인격살인’에 가까웠다. 경영자인 사주가 편집에 관여해 가족의 비위를 감싸는 데 공공재인 언론을 동원한다면 공정성을 심각하게 훼손하는 일이다. 얼마 전까지도 방상훈 사장은 매주 한차례 편집국의 부장들까지 참여하는 회의를 직접 주재했다고 한다. 발행·편집·인쇄인도 아닌 그가 논조에까지 관여한다면 ‘편집권 침해’ 소지가 크다.

스타를 꿈꾸던 젊은 여배우가 성착취를 고발하며 목숨을 끊었다. 방 사장 일가는 장자연 사건에 3명이나 이름을 올렸다. 제삿날까지 불려나가 접대를 강요받았는데, 설사 당시엔 몰랐다 해도 지금쯤은 최소한 도의적 책임이라도 느껴야 하는 것 아닐까. 엽기적 가족사가 공개되고 흉기 든 망측한 모습이 방송되는 등 가족들의 패륜적 행적이 잇따르는데도 피디를 을러대고 언론의 입을 틀어막는 ‘봉쇄 소송’으로 일관하고 있다. 목소리까지 공개된 손녀딸 막말 사건에서만 겨우 사과했다.

한 언론학자는 ‘모든 시민은 자기 수준만큼의 언론을 갖는다’고 했다. 이런 사주 일가 앞에서 죽음의 진실조차 대수롭지 않게 꼬리 감추는 현실, 그런 언론이 ‘1등’을 자처하는 상황 자체가 한국 언론과 시민의 수치다. 시민의 힘으로 쟁취한 언론자유가 혹시라도 정치권력·자본권력 위에 언론권력의 자리를 만들어놓은 건 아닌가 싶어 씁쓸하다.

조선일보가 PD수첩에 이어 한겨레에도 소송을 건다니 좋은 기회다. 검찰이 이번엔 조선일보의 ‘무고’ 여부까지 제대로 밝혀보기 바란다.

출처 ‘조선일보 방 사장’ 일가의 패륜, 한국 언론의 수치

'세상에 이럴수가 > 언론과 종편' 카테고리의 다른 글

| 누가 이석기를 ‘악마’로 만들었나 (0) | 2019.04.14 |

|---|---|

| ‘원전홍보대사’ 조선일보, 이번엔 “돈 먹는 태양광” 정조준 (0) | 2019.04.14 |

| KBS는 비판·‘나경원·민경욱’은 모른척 하는 조중동 (0) | 2019.04.07 |

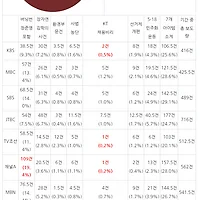

| 보도량 보니 ‘버닝썬, 장자연 덮어’ 의혹.. 과언 아니었다 (0) | 2019.04.07 |

| 문재인 대통령 ‘언론비판’ 쏙 뺀 신문들 (0) | 2019.04.05 |